目次

「テレワークが今後どうなるか知りたい」

「今後もテレワークを続けたいけど、勤務先から出社を命じられてしまった」

このようにお悩みの方もいるのではないでしょうか。

本記事ではテレワークが今後どうなるのか、過去の推移や今後の予想、そもそもなぜテレワークが導入されたのか、背景や課題について紹介します。テレワークの今後が気になる方はぜひご一読ください。

なお「勤務先から出社を命じられてしまったけれど、なんとしてもテレワークを継続したい」という方は、この機会にテレワークを推進している会社へ転職するのも1つの方法です。とはいえ「転職活動するのは面倒くさい」という方もいるでしょう。

そこでおすすめなのが、転職アプリ「ミイダス」です。ミイダスはいわゆる「スカウト型の転職サイト」です。プロフィールや職務経歴書、用意されている診断系コンテンツを受けるだけで、自分にマッチする可能性が高い求人からスカウトを受けやすくなります。

自分で求人を探す手間が省けるため、効率的に転職活動を進められるでしょう。テレワークを推進している会社からもスカウトを受けられる可能性があるため、ぜひ一度お試しください。

\自分にフィットする会社と出会える!/ 【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

テレワークは今後も、一部の業界・職種では継続することが予想されます。 全体的な流れを見ると、テレワークを実施している企業の比率は低下傾向です。

テレワークを実施している企業でも、完全にテレワークへ移行した会社と出社・テレワークのハイブリッドで対応している企業があります。 ここでは、テレワークが今後も残りそうな職種を予想します。

たとえば、デジタルマーケティング支援を行っている株式会社オレコンでは、2013年の創業時からオフィスを持たず、常にリモートワークで業務を行っています。

参考:【株式会社オレコン】~第2弾~出社ゼロ・完全フルリモート企業のスタッフ大公開|PR TIMES

またミイダスマガジンを運営している株式会社ミイダスでも、マーケティング部ではリモートワークを導入中です。このようにオンラインで発注〜納品まで完結できる仕事は、リモートワークとの相性が良く、今後もテレワークを継続しやすいことが伺えます。

ただし世間全体を見ると、コロナ禍による行動制限が緩和されたため、オフィスへの出社を求める企業は今後増えそうな予感があります。テレワーク実施率はどう推移しているのか、データを見てみましょう。

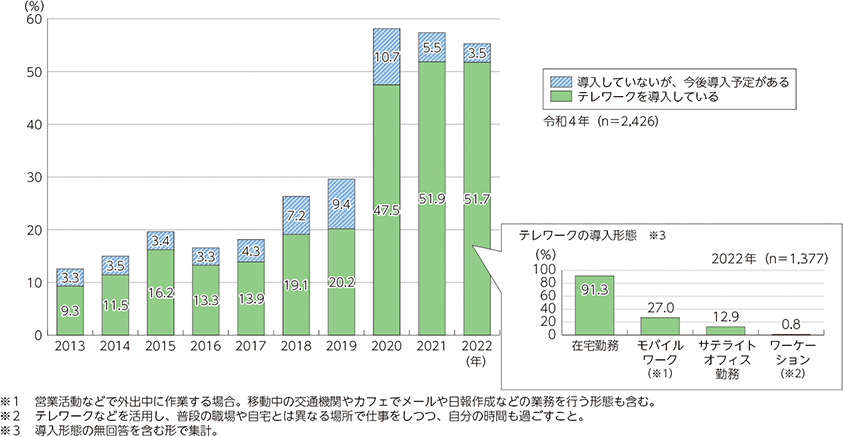

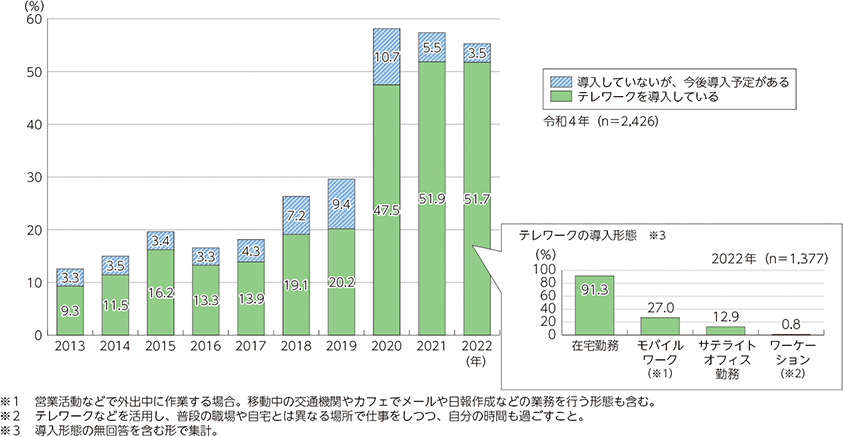

引用:第2部 情報通信分野の現状と課題|総務省

コロナ禍以前から、テレワークを導入する(導入しようと考えている)企業は増加傾向でしたが、コロナ禍によって企業がテレワーク導入を推し進めた実態が伺えます。 ただしコロナ禍による行動制限も落ち着いた2023年現在は、徐々に出社を命じる企業が増加傾向にあると、データから推察できるでしょう。

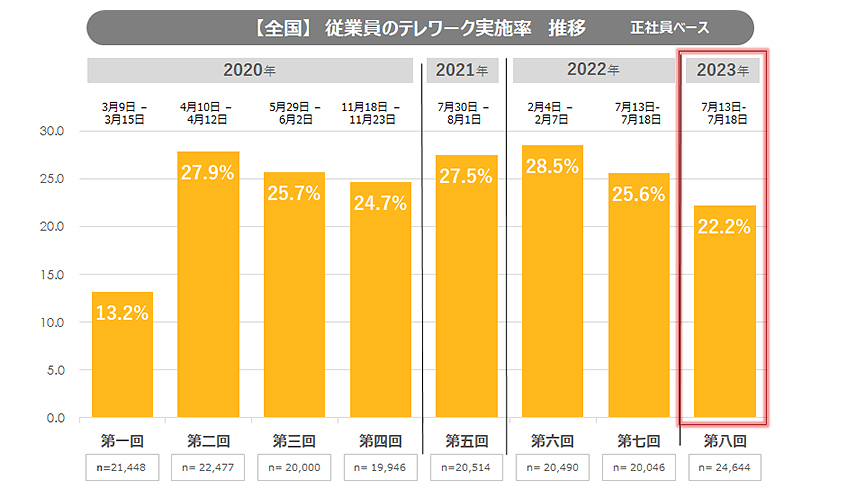

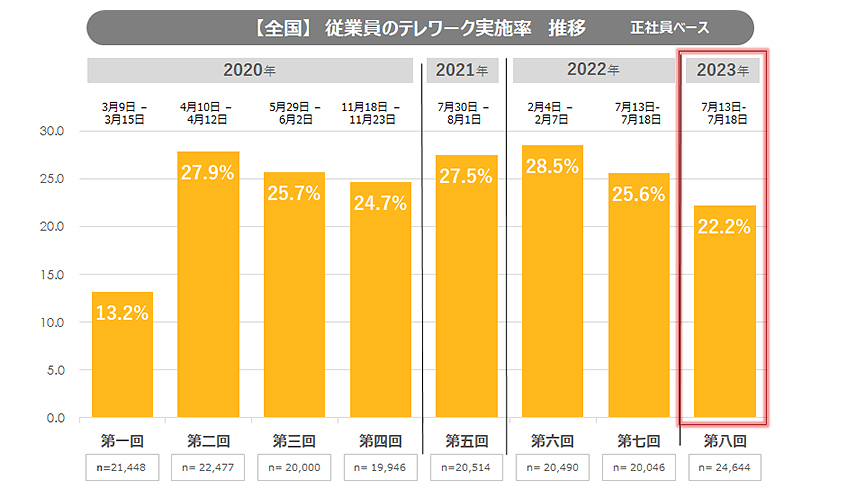

直近のテレワーク実施率 パーソル総合研究所の発表によると、2023年7月における「従業員のテレワーク実施率」は22.2%と、過去より低くなっていることがわかります。

引用:第8回・テレワークに関する調査/就業時マスク調査|パーソル総合研究所

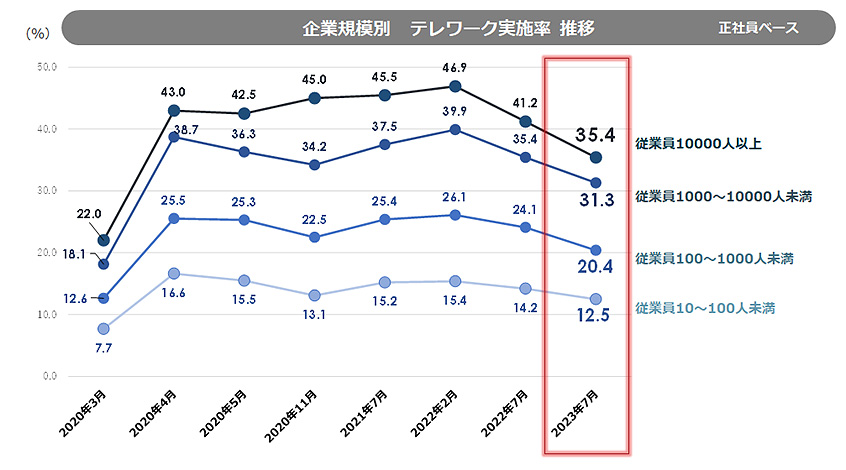

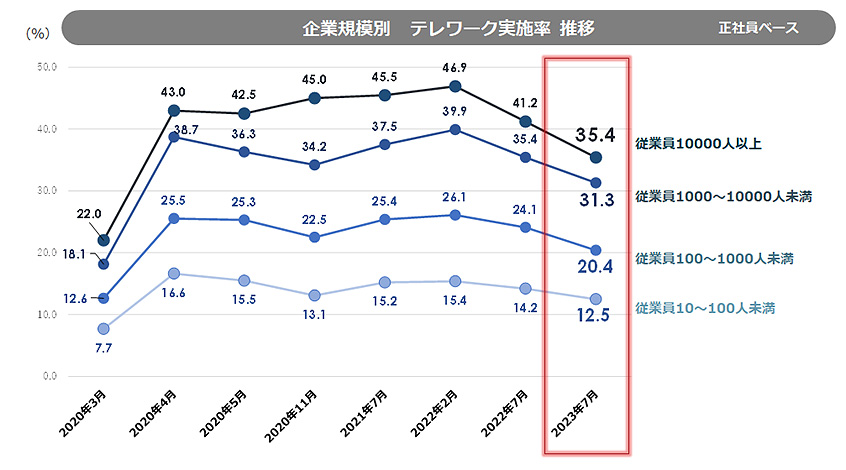

企業規模別のテレワーク実施率の推移を確認しても、全体的にテレワークを実施している企業が減少していることが確認できます。

引用:第8回・テレワークに関する調査/就業時マスク調査|パーソル総合研究所

要因として、コロナ禍が落ち着いた(雰囲気がある)こと、入国規制の緩和によって増えた外国人観光客に対応するため対面接客を求める仕事のニーズが全体的に増えたこと、などが挙げられるでしょう。 接客以外の業界でも、マスク着用義務の緩和を契機に、出社したり従来の対面営業を再開したりする企業が増えていることも予想されます。

では、このままテレワークがなくなるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。そもそもなぜテレワークを導入している企業があるのか、理由を紹介します。

企業がテレワークを導入する理由は、主に下記の3つが挙げられます。

新型コロナウイルスを契機に、テレワークは急速に浸透しました。ただしテレワークはコロナ対策だけでなく、業務の効率化や自社の採用力向上にも役立つ仕組みです。 上記で挙げた理由について、1つずつ詳しく解説します。

首都圏で働く場合、満員電車に長時間乗車する人も多いです。この時間と労力をカットできるため、体力が十分残った状態で仕事に取り組めることで、生産性の向上が期待できます。

また体調不良や家庭の事情など、フルタイムで働きにくい人もいるでしょう。テレワークなら自分の体調や家族の都合に合わせて柔軟に働きやすくなり、結果として離職せず同じ会社で働き続けやすくなるため、離職による生産性低下が発生しにくいです。

さらにテレワークであれば、セキュリティの問題もありますが、オフィスと比較して自分で働く環境を選びやすいのも魅力的です。たとえばコワーキングスペースで仕事をしたり静かな部屋で仕事をしたりするなど、自分にとって集中できる環境で仕事に取り組めます。

ただし後述しますが、なかには仕事をサボるなど自己管理ができていない社員の発生や、情報漏えいといったリスクもあります。生産性を高めるためには、ある程度は会社側がルールを決める必要もあるでしょう。

しかし従業員のなかにはテレワーク継続を望む声も一定数あり、テレワーク継続を望むため転職を考えている人もいるでしょう。そういった、テレワークを希望する人からの応募が期待できます。

またフルリモートOKの職場であれば、遠隔地に住む優秀な人材を採用しやすいです。たとえば東京に本社がある企業でも、テレワークOKであれば北海道から沖縄、場合によっては海外に住む人材とも働くことができます。

従業員の働きやすさ向上だけでなく、会社の採用力を上げるためにもテレワーク導入は魅力的だといえるでしょう。

半ば強制的に導入したテレワークですが、「思ったより仕事への影響が少なかった」「今後も継続(一部継続)したい」という声もあります。ただし、テレワークに向いていない職種もあり、そうした企業はテレワークを終了して出社を命じるところも増えているようです。

また、理論的にテレワークは継続できるものの、企業側にとってデメリットがあるため再び出社する企業もあります。なぜテレワークを導入したにも関わらず、今から廃止する企業があるのか、さっそく見てみましょう。

テレワークは導入するメリットがある一方で、下記のような弊害も発生します。

「最近の流行りだから」「対面での事業継続が制限されたから」という理由だけで無策でテレワークを導入すると、上記のような弊害が発生しかねません。また根本的にテレワークだと作業効率が落ちるような、向いていない仕事もあります。

各理由について詳しく見てみましょう。

対面で仕事をしているかどうか判断できないため、無策のままテレワークを導入すると発生しがちな弊害です。そのため、主に下記の対策が行われています。

テレワークでも社員のマネジメントは大切です。サボりを防ぐ方法を仕組み化しないと、テレワークによる生産性の向上は難しいかもしれません。

しかしテレワークの場合、作業環境は自宅やリモートオフィス、コワーキングスペースなど環境が異なります。そのため「ネット回線が遅い」「ミーティング中に生活音が入り込む」「(外出先の場合)パソコンが盗まれる、資料やミーティングの内容が漏れる」といったリスクが高まるのです。

上記は一例ですが、このような対策を取ることでセキュリティのリスクを減らすことが可能です。テレワークを継続して行うには、セキュリティへの対策にコストをかける必要があります。

ただし「であればテレワークを継続するより出社してもらったほうが良い」となり、テレワークを廃止する企業もあるようです。

これでも大きな問題はないのですが、小さな依頼が発生したときに「わざわざメッセージを送るのは手間がかかる」「ミーティングをお願いするほどではない」と仕事を頼みにくくなります。 休憩時間中に雑談もしにくいため、社内の交流を促すのも難しいです。

上記のような対処法もありますが、「より円滑にコミュニケーションがとれるよう、テレワークをやめて出社に戻そう」と考える企業もあります。

たとえば都会だとワンルームなど、広くはない部屋で暮らしている人も多いです。出社する必要がなくなると、狭い場所で作業を余儀なくされてしまい、生産性が上がりません。また外に出る機会も減るため、精神を病んだり運動不足による不調に悩まされたりする人もいます。

上記以外にも、これまでご紹介したように「セキュリティ面のリスク」「コミュニケーションの取りにくさ」といった理由から、テレワークがうまくいかず出社に戻す企業もいます。

工場で働く人など「特定の場所で手を動かすこと」が求められる仕事も、テレワークを実施するのは難しいでしょう。コロナ禍を契機にテレワークを導入したものの「仕事がやりにくい」という理由から、出社に戻す会社もあります。

テレワークを実施している企業はコロナ前と比較すると急増しましたが、直近の傾向では出社に戻すところもあるようです。 「今後もテレワークを継続したい。でも会社から出社を命じられて憂鬱」という人もいるかもしれません。

このような場合どうすれば良いのか、アイデアを2つご紹介します。

ただし、テレワークの可否を判断するのはあくまで会社です。「全社一律でテレワークを廃止するため、1人だけ特別扱いできない」となる可能性もある点は覚悟しましょう。

ただし、テレワークを実施するかどうかは会社の方針に大きく影響します。転職先で今後もテレワークが継続される保証はないため、もし転職するのであれば「仮にテレワークが廃止されても働き続けたい」と思えるところを選ぶことが大切です。

テレワークを実施するかどうかは会社の方針によって大きく変わるため、現在テレワークを実施している企業でも今後は出社を求められる可能性があります。そのため、テレワーク可の企業へ転職する場合も、もしかすると会社の方針が変わってしまうリスクがある点に注意しましょう。

もしテレワークができる会社へ転職するのであれば、仮に出社を求められたり、テレワークと出社のハイブリッドになったりしても「働き続けたい」と思える企業に転職することが大切です。

転職アプリ「ミイダス」は職種やスキルだけでなく、あなたの個性や性格といった特性をもとに相性の良い求人をマッチングする、転職支援サービスです。サービス登録後に受けられる診断系コンテンツを受けることで、自分に合った求人からスカウトをもらえる可能性があります。

「テレワークができて、かつ自分に合う会社で働きたい」という方は、ぜひ下記からミイダスにご登録ください。

\自分にフィットする会社と出会える!/ 【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

「今後もテレワークを続けたいけど、勤務先から出社を命じられてしまった」

このようにお悩みの方もいるのではないでしょうか。

本記事ではテレワークが今後どうなるのか、過去の推移や今後の予想、そもそもなぜテレワークが導入されたのか、背景や課題について紹介します。テレワークの今後が気になる方はぜひご一読ください。

なお「勤務先から出社を命じられてしまったけれど、なんとしてもテレワークを継続したい」という方は、この機会にテレワークを推進している会社へ転職するのも1つの方法です。とはいえ「転職活動するのは面倒くさい」という方もいるでしょう。

そこでおすすめなのが、転職アプリ「ミイダス」です。ミイダスはいわゆる「スカウト型の転職サイト」です。プロフィールや職務経歴書、用意されている診断系コンテンツを受けるだけで、自分にマッチする可能性が高い求人からスカウトを受けやすくなります。

自分で求人を探す手間が省けるため、効率的に転職活動を進められるでしょう。テレワークを推進している会社からもスカウトを受けられる可能性があるため、ぜひ一度お試しください。

テレワークは今後どうなる?

テレワークは今後も、一部の業界・職種では継続することが予想されます。 全体的な流れを見ると、テレワークを実施している企業の比率は低下傾向です。

テレワークを実施している企業でも、完全にテレワークへ移行した会社と出社・テレワークのハイブリッドで対応している企業があります。 ここでは、テレワークが今後も残りそうな職種を予想します。

【予想】一部の企業・職種では今後もテレワークは実施される

下記の仕事・職種はテレワークと相性が良く、今後もリモートでの仕事を行いやすいでしょう。- マーケティング(特にWebマーケティング)

- カスタマーサポート

- プログラマー、Webエンジニア

- ライター

- デザイナー など

たとえば、デジタルマーケティング支援を行っている株式会社オレコンでは、2013年の創業時からオフィスを持たず、常にリモートワークで業務を行っています。

参考:【株式会社オレコン】~第2弾~出社ゼロ・完全フルリモート企業のスタッフ大公開|PR TIMES

またミイダスマガジンを運営している株式会社ミイダスでも、マーケティング部ではリモートワークを導入中です。このようにオンラインで発注〜納品まで完結できる仕事は、リモートワークとの相性が良く、今後もテレワークを継続しやすいことが伺えます。

ただし世間全体を見ると、コロナ禍による行動制限が緩和されたため、オフィスへの出社を求める企業は今後増えそうな予感があります。テレワーク実施率はどう推移しているのか、データを見てみましょう。

テレワーク実施率の推移

総務省が公開している資料によると、2020年の新型コロナウイルス感染拡大を契機に、テレワークを実施する企業がこれまでの倍以上に増えました。

引用:第2部 情報通信分野の現状と課題|総務省

コロナ禍以前から、テレワークを導入する(導入しようと考えている)企業は増加傾向でしたが、コロナ禍によって企業がテレワーク導入を推し進めた実態が伺えます。 ただしコロナ禍による行動制限も落ち着いた2023年現在は、徐々に出社を命じる企業が増加傾向にあると、データから推察できるでしょう。

直近のテレワーク実施率 パーソル総合研究所の発表によると、2023年7月における「従業員のテレワーク実施率」は22.2%と、過去より低くなっていることがわかります。

引用:第8回・テレワークに関する調査/就業時マスク調査|パーソル総合研究所

企業規模別のテレワーク実施率の推移を確認しても、全体的にテレワークを実施している企業が減少していることが確認できます。

引用:第8回・テレワークに関する調査/就業時マスク調査|パーソル総合研究所

要因として、コロナ禍が落ち着いた(雰囲気がある)こと、入国規制の緩和によって増えた外国人観光客に対応するため対面接客を求める仕事のニーズが全体的に増えたこと、などが挙げられるでしょう。 接客以外の業界でも、マスク着用義務の緩和を契機に、出社したり従来の対面営業を再開したりする企業が増えていることも予想されます。

では、このままテレワークがなくなるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。そもそもなぜテレワークを導入している企業があるのか、理由を紹介します。

そもそもなぜテレワークが導入されたのか?

企業がテレワークを導入する理由は、主に下記の3つが挙げられます。

- 生産性の向上

- 自社の採用力向上

- コロナ禍への対応

新型コロナウイルスを契機に、テレワークは急速に浸透しました。ただしテレワークはコロナ対策だけでなく、業務の効率化や自社の採用力向上にも役立つ仕組みです。 上記で挙げた理由について、1つずつ詳しく解説します。

生産性の向上

テレワークを導入する魅力の1つに、生産性の向上が挙げられます。たとえばテレワークを導入すると、下記のようなメリットにより生産性の向上が期待できます。- 通勤にかかる時間と労力を節約できる

- フルタイムで働きにくい人材を活用しやすい

- 働く環境を従業員側がコントロールしやすい

首都圏で働く場合、満員電車に長時間乗車する人も多いです。この時間と労力をカットできるため、体力が十分残った状態で仕事に取り組めることで、生産性の向上が期待できます。

また体調不良や家庭の事情など、フルタイムで働きにくい人もいるでしょう。テレワークなら自分の体調や家族の都合に合わせて柔軟に働きやすくなり、結果として離職せず同じ会社で働き続けやすくなるため、離職による生産性低下が発生しにくいです。

さらにテレワークであれば、セキュリティの問題もありますが、オフィスと比較して自分で働く環境を選びやすいのも魅力的です。たとえばコワーキングスペースで仕事をしたり静かな部屋で仕事をしたりするなど、自分にとって集中できる環境で仕事に取り組めます。

ただし後述しますが、なかには仕事をサボるなど自己管理ができていない社員の発生や、情報漏えいといったリスクもあります。生産性を高めるためには、ある程度は会社側がルールを決める必要もあるでしょう。

自社の採用力向上

テレワークを希望する人は一定数いるため、「弊社ではテレワークを推進している」と打ち出すことで採用力の向上が期待できます。たとえば前述したとおり、テレワークを実施している企業は全体として減少傾向です。しかし従業員のなかにはテレワーク継続を望む声も一定数あり、テレワーク継続を望むため転職を考えている人もいるでしょう。そういった、テレワークを希望する人からの応募が期待できます。

またフルリモートOKの職場であれば、遠隔地に住む優秀な人材を採用しやすいです。たとえば東京に本社がある企業でも、テレワークOKであれば北海道から沖縄、場合によっては海外に住む人材とも働くことができます。

従業員の働きやすさ向上だけでなく、会社の採用力を上げるためにもテレワーク導入は魅力的だといえるでしょう。

コロナ禍への対応

前述したとおり、2020年の新型コロナウイルス感染拡大を契機に、テレワークを導入する企業は急増しました。コロナ禍への対応策として、企業はテレワークを導入したのです。半ば強制的に導入したテレワークですが、「思ったより仕事への影響が少なかった」「今後も継続(一部継続)したい」という声もあります。ただし、テレワークに向いていない職種もあり、そうした企業はテレワークを終了して出社を命じるところも増えているようです。

また、理論的にテレワークは継続できるものの、企業側にとってデメリットがあるため再び出社する企業もあります。なぜテレワークを導入したにも関わらず、今から廃止する企業があるのか、さっそく見てみましょう。

なぜテレワークを廃止する企業があるのか?

テレワークは導入するメリットがある一方で、下記のような弊害も発生します。

- 仕事をサボる社員が現れる

- セキュリティ面でリスクがある

- コミュニケーションをうまくとれなくなる

- 仕事でうまくテレワークを導入できない

- そもそもテレワークを実施しにくい仕事をしている

「最近の流行りだから」「対面での事業継続が制限されたから」という理由だけで無策でテレワークを導入すると、上記のような弊害が発生しかねません。また根本的にテレワークだと作業効率が落ちるような、向いていない仕事もあります。

各理由について詳しく見てみましょう。

仕事をサボる社員が現れる

たまにネットで見聞きするのが、テレワークによる社員のサボりです。通勤する必要がないため始業時間までベッドで寝続け、始業時だけパソコンを起動し、その後いっさい作業をしない社員もいます。対面で仕事をしているかどうか判断できないため、無策のままテレワークを導入すると発生しがちな弊害です。そのため、主に下記の対策が行われています。

- キーボードやマウスを操作した時間を記録するシステムを導入する

- 進捗報告や成果物の提出を随時要請する

テレワークでも社員のマネジメントは大切です。サボりを防ぐ方法を仕組み化しないと、テレワークによる生産性の向上は難しいかもしれません。

セキュリティ面でリスクがある

オフィス以外の環境で仕事を行うため、セキュリティのリスクは大きいです。オフィスであればシステム部などが社内のIT環境を整えてくれるため、情報漏えいやウイルスなどトラブルへのリスク対策を行ってくれます。しかしテレワークの場合、作業環境は自宅やリモートオフィス、コワーキングスペースなど環境が異なります。そのため「ネット回線が遅い」「ミーティング中に生活音が入り込む」「(外出先の場合)パソコンが盗まれる、資料やミーティングの内容が漏れる」といったリスクが高まるのです。

- 作業場所を自宅もしくは指定の場所(サテライトオフィスや会社が契約したコワーキングスペースなど)に限定する

- 会社側がモバイル回線を支給して、他の回線で仕事をしないよう義務づける

- VPNやセキュリティソフトを導入する

上記は一例ですが、このような対策を取ることでセキュリティのリスクを減らすことが可能です。テレワークを継続して行うには、セキュリティへの対策にコストをかける必要があります。

ただし「であればテレワークを継続するより出社してもらったほうが良い」となり、テレワークを廃止する企業もあるようです。

コミュニケーションをうまくとれなくなる

顔を合わせたときに雑談をしたり、とおりかかった社員に細かい仕事を頼んだりするのが難しいため、テレワークの廃止を検討している企業もあります。 テレワーク中は基本的にチャットや、オンラインミーティングでコミュニケーションを取るものです。これでも大きな問題はないのですが、小さな依頼が発生したときに「わざわざメッセージを送るのは手間がかかる」「ミーティングをお願いするほどではない」と仕事を頼みにくくなります。 休憩時間中に雑談もしにくいため、社内の交流を促すのも難しいです。

- 定期的に雑談を促す

- オンラインミーティングツールを雑談用に活用する

上記のような対処法もありますが、「より円滑にコミュニケーションがとれるよう、テレワークをやめて出社に戻そう」と考える企業もあります。

仕事でうまくテレワークを導入できない

テレワークを導入してみたものの「やっぱりうまく仕事がまわらない」と廃止する企業もあります。具体的には下記の理由から、仕事の効率が上がらないようです。- 自宅に作業環境が整っていない

- テレワーク用の機器が十分ではない

- 資料を確認したりハンコを押したりするために出社する必要がある

- 社員に健康問題が発生した

たとえば都会だとワンルームなど、広くはない部屋で暮らしている人も多いです。出社する必要がなくなると、狭い場所で作業を余儀なくされてしまい、生産性が上がりません。また外に出る機会も減るため、精神を病んだり運動不足による不調に悩まされたりする人もいます。

上記以外にも、これまでご紹介したように「セキュリティ面のリスク」「コミュニケーションの取りにくさ」といった理由から、テレワークがうまくいかず出社に戻す企業もいます。

そもそもテレワークを実施しにくい仕事をしている

そもそも仕事内容的にテレワークを行いにくい、というパターンもあります。たとえば対面で取引先との信頼関係を築く営業パーソンの場合、テレワークだと今までと同じパフォーマンスを発揮するのは難しいかもしれません。工場で働く人など「特定の場所で手を動かすこと」が求められる仕事も、テレワークを実施するのは難しいでしょう。コロナ禍を契機にテレワークを導入したものの「仕事がやりにくい」という理由から、出社に戻す会社もあります。

【つらい】テレワーク終了?今後も続けたい人はどうする?

テレワークを実施している企業はコロナ前と比較すると急増しましたが、直近の傾向では出社に戻すところもあるようです。 「今後もテレワークを継続したい。でも会社から出社を命じられて憂鬱」という人もいるかもしれません。

このような場合どうすれば良いのか、アイデアを2つご紹介します。

テレワークの希望を会社に伝える

「今後もテレワークを続けたい」と伝えることで、会社側も配慮してくれる可能性があります。たとえば育児や介護など、やむを得ない事情がある場合はテレワーク継続を許可してもらえるかもしれません。ただし、テレワークの可否を判断するのはあくまで会社です。「全社一律でテレワークを廃止するため、1人だけ特別扱いできない」となる可能性もある点は覚悟しましょう。

テレワークを行っている会社への転職を検討する

テレワークを継続したいけれど勤務先では実現できない場合、テレワークができる会社に転職する、というのも1つの方法です。転職サイトでは「テレワーク可」を打ち出している求人も散見されるため、希望にマッチする求人に巡り合えるかもしれません。ただし、テレワークを実施するかどうかは会社の方針に大きく影響します。転職先で今後もテレワークが継続される保証はないため、もし転職するのであれば「仮にテレワークが廃止されても働き続けたい」と思えるところを選ぶことが大切です。

テレワークを今後も続ける会社へ転職するならミイダス!

本記事ではテレワークの今後について、現状と今後の考察をご紹介しました。テレワークは企業側にとってメリットもありますが、仕事内容によっては「出社して仕事をしたほうが効率的だ」と判断する企業も存在します。テレワークを実施するかどうかは会社の方針によって大きく変わるため、現在テレワークを実施している企業でも今後は出社を求められる可能性があります。そのため、テレワーク可の企業へ転職する場合も、もしかすると会社の方針が変わってしまうリスクがある点に注意しましょう。

もしテレワークができる会社へ転職するのであれば、仮に出社を求められたり、テレワークと出社のハイブリッドになったりしても「働き続けたい」と思える企業に転職することが大切です。

転職アプリ「ミイダス」は職種やスキルだけでなく、あなたの個性や性格といった特性をもとに相性の良い求人をマッチングする、転職支援サービスです。サービス登録後に受けられる診断系コンテンツを受けることで、自分に合った求人からスカウトをもらえる可能性があります。

「テレワークができて、かつ自分に合う会社で働きたい」という方は、ぜひ下記からミイダスにご登録ください。