目次

近年、子育てや介護、ワークライフバランスのために時短勤務を希望する人が増えています。しかし「求人が少ない」「キャリアダウンするかもしれない」といった理由から、転職へのハードルを感じる人も少なくありません。

本記事では時短勤務の現状や、時短勤務ができる職場への転職が難しいと言われる理由、希望の働き方を実現するためのコツをご紹介します。「転職によって時短勤務をしたい」という方はぜひ記事の内容を参考にしてください。

まずは、時短勤務の基本知識や、企業における導入状況について確認しておきましょう。

育児や介護など、家庭の事情でフルタイム勤務が難しい人を対象に設けられていることが多いです。この制度は「育児・介護休業法」によって整備されており、一定の条件を満たす従業員が希望した場合、企業は原則として拒否できないのが特徴です。

また、育児と介護でそれぞれ時短勤務の対象条件や期間が異なります。

育児の場合、3歳未満の子どもを育てている正社員などが対象で、1日の勤務時間を原則6時間に短縮できます。ただし、すでに6時間以下の労働時間で働いている場合や、日々雇用される従業員(日雇いなど)は対象外です。

子どもが3歳を過ぎた場合も、引き続き制度の利用が望まれますが、その場合は企業側の努力義務となります。

介護の場合は、家族に要介護状態の人がいる従業員が対象です。時短勤務の利用期間は、対象家族1人につき3年間で、2回以上に分けて利用することも可能です。

また、育児・介護ともに、時短勤務の代わりにフレックスタイム制や時差出勤、保育施設の設置、介護サービス費用の助成など、柔軟な勤務形態やサポート制度を導入している企業もあります。

時短勤務を利用するには、企業の就業規則に従って申請を行う必要があります。企業によって制度の内容や条件が異なることもあるため、応募時や面接時に確認しておくことが大切です。

※参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

※参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

入社後すぐの時短勤務は「雇用された期間が1年に満たない場合」に当てはまるため、難しいと言われるのが現状です。

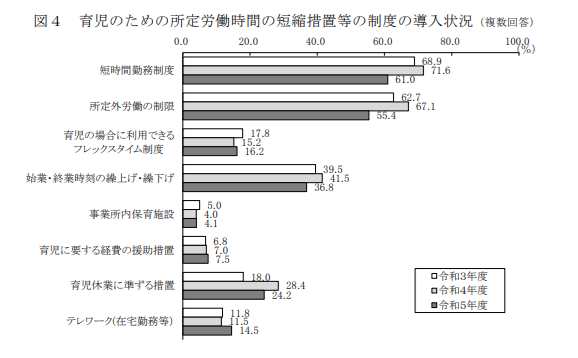

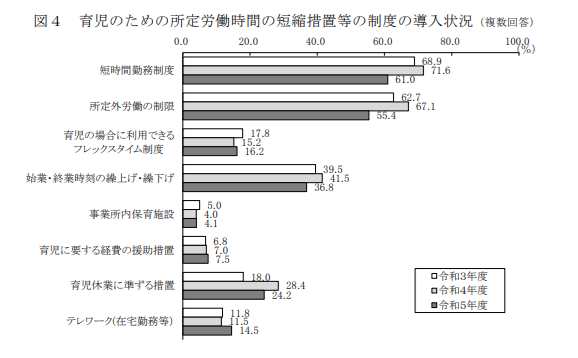

▼育児における所定労働時間の短縮措置など(上位3つ)

出典:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」

出典:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」

短時間勤務は約6割の企業が導入していることがわかります。令和4年度の結果と比べるとやや減少傾向にありますが、近年は60~70%前後の企業が制度を導入しています。

そのうち、対象となる子どもの年齢が「3歳未満」が最も高い44.8%、続いて「小学校就学及び小学校入学以降も対象」は45.4%、「小学校就業まで」が14.1%です。

企業によっては、3歳以降も制度が適用されていることがわかります。

参考:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」

厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」

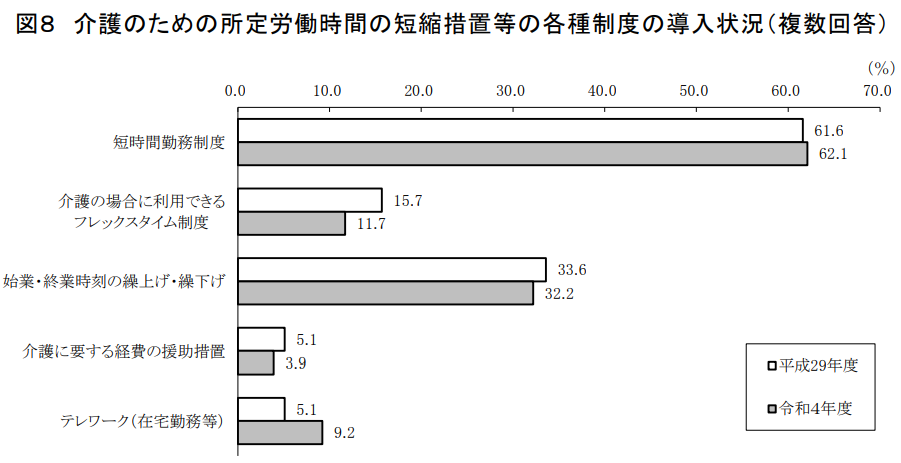

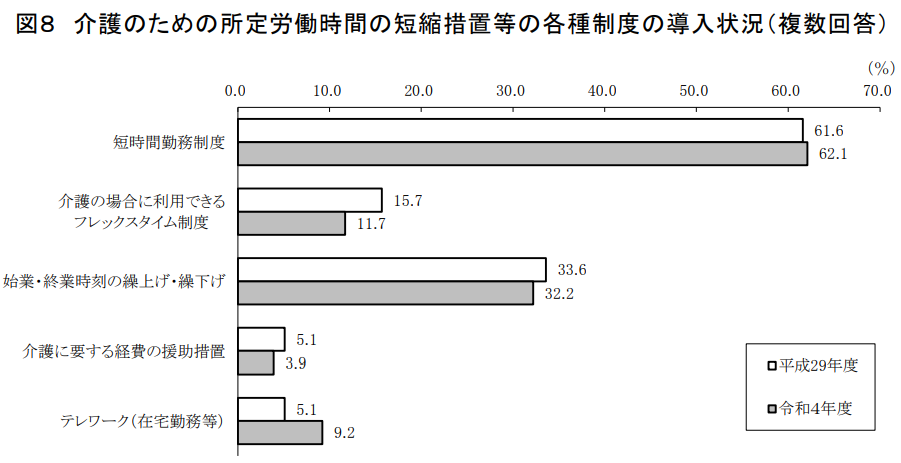

続いて、介護における所定労働時間の短縮措置などの導入状況は次の通りでした。

▼介護における所定労働時間の短縮措置など(多い順)

※出典:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29ページ」

※出典:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29ページ」

介護においては現在、短時間勤務は「約6割」と半数以上の企業が導入していることがわかります。また、「短時間勤務制度」の最長利用可能期間は「3年(44.7%)」が最も多くなっています。

※参考:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29-30ページ」

※参考:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」

時短勤務制度の普及が進む一方で、転職においては「難しい」といわれることも少なくありません。その背景にある課題について解説します。

また、時短勤務を申請することは可能でも、企業としては時短勤務者に頼める仕事がないことも。結果として制度はあっても運用されていない、もしくは利用しづらい雰囲気があり、時短勤務を希望する転職希望者にとってはハードルが高くなってしまいやすいです。

時短勤務を希望されると、企業は業務内容を再調整する必要があり、結果的に負担が増えると判断されることもあるようです。この課題から、企業は時短勤務を前提とした採用に消極的になることもあるでしょう。

結果として、チーム内のコミュニケーションや情報共有が難しくなり、業務の進行に支障をきたすといった懸念が出てきます。こうした点は、時短勤務者を受け入れる準備が整っていない企業にとって、大きな不安要素となるでしょう。

こうしたコスト面の懸念が、時短勤務を希望する人の採用をためらう理由となるのです。

もちろん、時短勤務者のなかには高いスキルを持っていることで効率的に働ける人も多くいますが、企業側の先入観によって不利に扱われることがあります。

時間勤務の現状を踏まえると、「やはり時短勤務で正社員として転職するのは難しいのではないか?」「どうすれば時短勤務ができるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

結論、時短勤務での転職は可能です。ただし、入社直後から時短勤務が認められるケースは少ないといえます。これは、時短勤務制度が広まりつつある一方で、労使協定によって「入社後1年間は適用外」と定められている企業もあるためです。

とはいえ、入社直後から時短勤務を認めている企業もなかには存在します。求人情報をよく確認し、就業規則まで目を通すなど、丁寧な企業選びが時短勤務の転職を成功させるカギとなるでしょう。

時短勤務の転職は難しい傾向にありますが、諦める必要はありません。ここでは、時短勤務の転職を実現させる具体的ステップとポイントを解説します。

すべての希望を満たす求人は少ないため、絶対に譲れない条件と妥協できる条件を整理しておくことで、求人選びや企業との交渉がスムーズに進みます。また、自分の中の基準をはっきりさせることで、転職活動中の迷いや不安も軽減されるでしょう。

時短勤務や柔軟な働き方に特化した転職エージェントを利用することで、自分の希望に合った非公開求人に出会える可能性が高まります。

また、女性のキャリア支援や育児と仕事の両立を支援するサービス、自治体の就労支援ツールなども併用すると選択肢が広がりやすくなるでしょう。

また、時短勤務の希望を伝えるタイミングを考えるのも大切。状況によっては、内定後に制度利用について交渉するほうが、柔軟な対応を引き出せる場合もあります。

また、時間管理やタスク処理能力、コミュニケーションの工夫など、時短勤務だからこそのスキルも大きな武器になります。これらの点を明確に伝え、「この人なら時短勤務でも貢献してくれる」と企業に思わせることが、採用を勝ち取るカギとなるでしょう。

また、本業と並行して副業を始めることで、キャリアの幅も広げられるでしょう。自分に合った多様な働き方を模索することが重要です。

また、求人サイトや転職アプリを利用した企業探しもおすすめです。求人の条件を絞り込んで企業を探せます。ツールによっては、あなたのプロフィールに基づいて、条件に合った求人のスカウトを受け取ることが可能です。

なお、転職アプリ「ミイダス」は、求人の条件を細かく設定して、簡単に企業探しやスカウトの受け取りができます。さらに、自分の資質や適性がわかる「コンピテンシー診断(特性診断)」や思考のクセを明らかにする「バイアス診断ゲーム」の結果に基づいて、あなたに興味のある職種からのスカウトも受け取れます。

そのため、入社後に活躍できる仕事を見つけやすくなるでしょう。仕事と家庭が両立できる職場を探している方は、転職アプリ「ミイダス」を活用してみてはいかがでしょうか。

たった5分で登録が完了し、無料で使えます。以下よりぜひお試しください。

\自分にフィットする会社と出会える!/

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

転職の面接で時短勤務の希望を伝える際は、以下の2つを意識しましょう。

時短勤務の条件を強調するだけでは、企業側にマイナスな印象を与えかねません。企業にとって重要なのは「自社にどのように貢献できる人材なのか?」です。

時短勤務でも採用したい人材と感じてもらえるように、あなたのスキルや強み、熱意を適切にアピールしましょう。

▼時短勤務の希望と意欲を伝える回答例

▼自己アピールの回答例

また、自分の強みを把握してアピールするには、自己分析も欠かせません。自分の資質や適性の把握には、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」がおすすめです。

なお、面接での適切な自己アピールやよく聞かれる質問は、こちらの記事でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

【関連記事:転職面接の自己紹介でどうアピールすればいい?ポイントや回答例を紹介】

【関連記事:転職の面接でよく聞かれる質問集40選!回答例や流れ、マナーも解説】

\自分にフィットする会社と出会える!/

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

時短勤務で希望に合った働き方を実現するためには、事前の準備と情報収集が欠かせません。ここでは、時短勤務を成功させるために押さえておきたいポイントと注意点を解説します。

また勤務時間が短いことで、昇進やスキルアップの機会が限られ、キャリアに影響が出る可能性もあります。これらのデメリットを事前に把握しておくことで、転職後に後悔するリスクを防げるでしょう。

また、派遣社員なら希望条件に合う職場を紹介してもらいやすく、一定期間後に直接雇用につながる道も開けます。 さらに、テレワークなら通勤時間を省けるため、フルタイムであっても家庭と両立しやすいです。

働き方によってメリットとデメリットが異なるため、自身の状況や将来設計に合わせて柔軟に検討することが大切です。

一方、接客業や製造業といった現場系の職種は、物理的な勤務時間の調整が難しいため時短勤務で働くのが難しいことも。自身の経験やスキルと合っているかつ、時短勤務の実績がある企業をリサーチすることが転職成功への近道となるでしょう。

ここでミイダスは、実際に時短勤務で仕事をしている女性3名にお話しを聞いてみました。経験者の意見を聞くことで、時短勤務で働くイメージができるでしょう。

「共働きですが、やはり育児はワンオペになりがちです。保育園への送迎や、体調不良時の対応など夫に頼めないので、時短勤務ができないと仕事を続けることが難しいです。 本来の給料額は残業時間も込みで、結構もらえていました。でも時短勤務では、みなし残業分に加えて業務時間を2時間短縮するので、給料額は3割減。正直、痛いです。でも子どもが小学校に入学するまでは、このまま時短勤務を利用しようと思っています」

「時短勤務を利用しても、家庭との両立は大変です。私の勤務先は、希望すれば時短勤務が可能なので、子どもが小学校に入学後も時短勤務を続けたいと思います。たしかに時短にしたぶん、給料は下がりますが、それでも正社員のままでいられるのはありがたいです」

「育児休暇から戻ったあと、そのまま時短勤務を利用しています。職場に復帰してみると、やはりサポート的なポジションになってしまいました。ときどき、『仕事と家庭の両立ができているか?』と考えますが、どこまでクオリティを求めるかにもよると思います」

「時短勤務でなければ仕事と家庭の両立が難しい」「給料や仕事の内容など、満足できない部分もある」という、切実な意見もありました。そのため、応募や面接の際は、企業に時短勤務に関する規則や実績なども確認してみてください。

時短勤務に対する職場全体の考え方などの話を聞き、リアルな実態を知ることも大切です。

正社員転職で時短勤務を実現するには、「企業選び」がカギです。

正社員で入社後すぐの時短勤務は難しいとされていますが、企業によっては実現できる可能性があります。そのため、求人の募集要項や面接で企業の就業規則を確認することが重要です。

「自分で企業を探すのが難しい」「効率良く求人を探したい」という方は、人材紹介会社や転職アプリなどを活用することもおすすめします。転職アプリ「ミイダス」では、企業の時短勤務の実績を確認できたり、「コンピテンシー診断(特性診断)」を通じて適性の高い企業からのスカウトを受け取れたりします。

ミイダスを利用すれば、効率的に正社員で時短勤務できる企業を見つけられるでしょう。ミイダスは無料で利用できるので、この機会にぜひお試しください。

\自分にフィットする会社と出会える!/

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

本記事では時短勤務の現状や、時短勤務ができる職場への転職が難しいと言われる理由、希望の働き方を実現するためのコツをご紹介します。「転職によって時短勤務をしたい」という方はぜひ記事の内容を参考にしてください。

【完全無料】

転職アプリ「ミイダス」を利用すれば、企業の時短勤務の実績を確認できて、時短勤務が可能な企業からのスカウトを受けられます。興味がある方は、ぜひ以下より詳細を確認してみてください。

\自分にフィットする会社と出会える!/

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

転職アプリ「ミイダス」を利用すれば、企業の時短勤務の実績を確認できて、時短勤務が可能な企業からのスカウトを受けられます。興味がある方は、ぜひ以下より詳細を確認してみてください。

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

時短勤務(短時間勤務制度)の基礎知識と導入状況

まずは、時短勤務の基本知識や、企業における導入状況について確認しておきましょう。

時短勤務とは?対象となる条件や期間

時短勤務とは、1日の所定労働時間を短縮する制度です。たとえば、通常7〜8時間勤務のところを、6時間勤務に変更するような働き方が時短勤務にあたります。育児や介護など、家庭の事情でフルタイム勤務が難しい人を対象に設けられていることが多いです。この制度は「育児・介護休業法」によって整備されており、一定の条件を満たす従業員が希望した場合、企業は原則として拒否できないのが特徴です。

また、育児と介護でそれぞれ時短勤務の対象条件や期間が異なります。

育児の場合、3歳未満の子どもを育てている正社員などが対象で、1日の勤務時間を原則6時間に短縮できます。ただし、すでに6時間以下の労働時間で働いている場合や、日々雇用される従業員(日雇いなど)は対象外です。

子どもが3歳を過ぎた場合も、引き続き制度の利用が望まれますが、その場合は企業側の努力義務となります。

介護の場合は、家族に要介護状態の人がいる従業員が対象です。時短勤務の利用期間は、対象家族1人につき3年間で、2回以上に分けて利用することも可能です。

また、育児・介護ともに、時短勤務の代わりにフレックスタイム制や時差出勤、保育施設の設置、介護サービス費用の助成など、柔軟な勤務形態やサポート制度を導入している企業もあります。

時短勤務を利用するには、企業の就業規則に従って申請を行う必要があります。企業によって制度の内容や条件が異なることもあるため、応募時や面接時に確認しておくことが大切です。

| 育児 | 介護 | |

| 対象者の条件 | ・3歳未満の子を養育する従業員で、短時間勤務の期間に育児休業をしていない ・日々雇用される従業員(日雇い)でない ・1日の所定労働時間が6時間以下でない |

・家族が要介護状態にある従業員 ・日々雇用される従業員(日雇い)でない |

| 対象期間 | ・子の年齢が3歳まで(3歳以上は努力義務となる) | ・対象家族1人につき、利用開始から3年以上の間(2回以上の利用が可能) |

| 時短勤務の概要 | ・1日の所定労働時間を原則6時間に短縮 ※上記が難しい場合は、以下の代替措置が必要 ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・フレックスタイム制度 ・時差出勤 ・事業所内に保育施設の設置など |

・従業員が利用する介護サービスの費用の助成など |

| 申請方法 | ・企業の就業規定の定めによる申請が必要 | ・企業の就業規定の定めによる申請が必要 |

※参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

※参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

時短勤務が適用対象外となる人

時短勤務は、労使協定によっては適用対象外となる可能性があります。以下の条件に当てはまる方は注意が必要です。

育児(労使協定により対象外となる場合)

- 雇用された期間が1年に満たない場合

- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合

- 業務の性質や実施体制から、所定労働時間の短縮措置が難しい職業の場合

介護(労使協定により対象外となる場合)

- 雇用された期間が1年に満たない場合

- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合

入社後すぐの時短勤務は「雇用された期間が1年に満たない場合」に当てはまるため、難しいと言われるのが現状です。

時短勤務の導入状況

ここでは、現在の育児と介護における時短勤務の導入状況を紹介します。育児における導入状況

厚生労働省の調査によると、令和4年の育児における所定労働時間の短縮措置などの導入状況は以下の通りでした。▼育児における所定労働時間の短縮措置など(上位3つ)

- 短時間勤務制度:61.0%

- 所定外労働の制限:55.4%

- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ:36.8%

出典:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」

出典:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」短時間勤務は約6割の企業が導入していることがわかります。令和4年度の結果と比べるとやや減少傾向にありますが、近年は60~70%前後の企業が制度を導入しています。

そのうち、対象となる子どもの年齢が「3歳未満」が最も高い44.8%、続いて「小学校就学及び小学校入学以降も対象」は45.4%、「小学校就業まで」が14.1%です。

企業によっては、3歳以降も制度が適用されていることがわかります。

参考:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 24ページ」

厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」

介護における導入状況

続いて、介護における所定労働時間の短縮措置などの導入状況は次の通りでした。▼介護における所定労働時間の短縮措置など(多い順)

- 短時間勤務制度:62.1%

- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ:32.2%

- 介護の場合に利用できるフレックスタイム制度:11.7%

- テレワーク(在宅勤務等):9.2%

- 介護に要する経費の援助制度:3.9%

※出典:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29ページ」

※出典:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29ページ」 介護においては現在、短時間勤務は「約6割」と半数以上の企業が導入していることがわかります。また、「短時間勤務制度」の最長利用可能期間は「3年(44.7%)」が最も多くなっています。

※参考:厚生労働省「『令和4年度雇用均等基本調査』結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~ 29-30ページ」

※参考:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」

時短勤務の転職が難しいといわれる理由

時短勤務制度の普及が進む一方で、転職においては「難しい」といわれることも少なくありません。その背景にある課題について解説します。

企業側の受け入れ体制が未整備

時短勤務の制度を設けている企業は増えています。しかし、特に中途採用者に対しては即戦力を求める傾向が強いため、時短勤務を前提とした受け入れ体制がまだ整っていない企業も多い傾向にあります。また、時短勤務を申請することは可能でも、企業としては時短勤務者に頼める仕事がないことも。結果として制度はあっても運用されていない、もしくは利用しづらい雰囲気があり、時短勤務を希望する転職希望者にとってはハードルが高くなってしまいやすいです。

業務量と勤務時間のミスマッチ

企業側が抱える課題として、担当業務のボリュームと勤務時間のバランスが合っていないこともあります。フルタイムを前提とした業務内容を時短勤務者が担うとなると、どうしても仕事が回らなくなるリスクが生じます。時短勤務を希望されると、企業は業務内容を再調整する必要があり、結果的に負担が増えると判断されることもあるようです。この課題から、企業は時短勤務を前提とした採用に消極的になることもあるでしょう。

社内調整やチーム連携に不安

時短勤務者がチームに加わることで、他のメンバーとの勤務時間のズレが生じやすくなります。これにより、会議や引き継ぎのタイミングなど、細かな調整が必要になる場面が増えやすいです。結果として、チーム内のコミュニケーションや情報共有が難しくなり、業務の進行に支障をきたすといった懸念が出てきます。こうした点は、時短勤務者を受け入れる準備が整っていない企業にとって、大きな不安要素となるでしょう。

人件費の観点

時短勤務は人件費を抑えられるように思えますが、実際は異なります。時短勤務者のぶんをカバーするために、新たな人材を採用したり、他の従業員の労働時間が増えたりすれば、結果的に人件費全体が高くなる可能性もあります。こうしたコスト面の懸念が、時短勤務を希望する人の採用をためらう理由となるのです。

時短希望=制限が多いと誤解されがち

時短勤務を希望する人は、時間的制約があることから「柔軟な対応が難しい」「残業や急な対応ができない」など制限が多いと受け取られやすいです。もちろん、時短勤務者のなかには高いスキルを持っていることで効率的に働ける人も多くいますが、企業側の先入観によって不利に扱われることがあります。

【結論】正社員で時短勤務の転職は厳しい?入社後すぐは難しいのか

時間勤務の現状を踏まえると、「やはり時短勤務で正社員として転職するのは難しいのではないか?」「どうすれば時短勤務ができるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

結論、時短勤務での転職は可能です。ただし、入社直後から時短勤務が認められるケースは少ないといえます。これは、時短勤務制度が広まりつつある一方で、労使協定によって「入社後1年間は適用外」と定められている企業もあるためです。

とはいえ、入社直後から時短勤務を認めている企業もなかには存在します。求人情報をよく確認し、就業規則まで目を通すなど、丁寧な企業選びが時短勤務の転職を成功させるカギとなるでしょう。

時短勤務の転職を実現させるための6ステップ

時短勤務の転職は難しい傾向にありますが、諦める必要はありません。ここでは、時短勤務の転職を実現させる具体的ステップとポイントを解説します。

ステップ1:希望条件と優先順位を明確にする

まずは「自分が何を優先したいのか」を明確にすることから始めましょう。時短勤務とひと口にいっても、「1日何時間働きたいのか」「週何日出勤したいか」「リモートワークしたいのか」など、条件は人それぞれです。すべての希望を満たす求人は少ないため、絶対に譲れない条件と妥協できる条件を整理しておくことで、求人選びや企業との交渉がスムーズに進みます。また、自分の中の基準をはっきりさせることで、転職活動中の迷いや不安も軽減されるでしょう。

ステップ2:時短勤務可能な求人を探す

時短勤務に対応している求人は、転職サイトだけでは見つけにくいことがあります。そこでおすすめなのが転職エージェントの活用です。時短勤務や柔軟な働き方に特化した転職エージェントを利用することで、自分の希望に合った非公開求人に出会える可能性が高まります。

また、女性のキャリア支援や育児と仕事の両立を支援するサービス、自治体の就労支援ツールなども併用すると選択肢が広がりやすくなるでしょう。

ステップ3:企業へアプローチする

企業に応募するときは、履歴書や職務経歴書に加え、時短勤務を希望する理由や短い時間でどう貢献できるかを具体的に伝えることが重要です。また、時短勤務の希望を伝えるタイミングを考えるのも大切。状況によっては、内定後に制度利用について交渉するほうが、柔軟な対応を引き出せる場合もあります。

ステップ4:自分を差別化する

勤務時間に限りがあるからこそ、短時間でいかに高い価値を発揮できるかを示すことが重要です。自身の強みや実績を、具体的な数値や事例を用いてアピールしましょう。また、時間管理やタスク処理能力、コミュニケーションの工夫など、時短勤務だからこそのスキルも大きな武器になります。これらの点を明確に伝え、「この人なら時短勤務でも貢献してくれる」と企業に思わせることが、採用を勝ち取るカギとなるでしょう。

ステップ5:副業・フリーランスも視野に入れる

正社員の時短勤務にこだわると選択肢が狭まりやすいため、副業やフリーランスも検討するのがおすすめです。近年はリモートや時短勤務可能な案件も増え、スキルがあれば柔軟な働き方ができます。また、本業と並行して副業を始めることで、キャリアの幅も広げられるでしょう。自分に合った多様な働き方を模索することが重要です。

ステップ6:人材紹介会社やツールを活用する

時短勤務を実現するには、適切な企業選びが欠かせません。その際は、人材紹介会社(転職エージェント)や転職アプリなどのツールの活用が役立ちます。 人材紹介会社では、あなたの経歴や時短勤務希望などの条件を理解した上で、条件に当てはまる求人を紹介してくれます。また、求人サイトや転職アプリを利用した企業探しもおすすめです。求人の条件を絞り込んで企業を探せます。ツールによっては、あなたのプロフィールに基づいて、条件に合った求人のスカウトを受け取ることが可能です。

なお、転職アプリ「ミイダス」は、求人の条件を細かく設定して、簡単に企業探しやスカウトの受け取りができます。さらに、自分の資質や適性がわかる「コンピテンシー診断(特性診断)」や思考のクセを明らかにする「バイアス診断ゲーム」の結果に基づいて、あなたに興味のある職種からのスカウトも受け取れます。

そのため、入社後に活躍できる仕事を見つけやすくなるでしょう。仕事と家庭が両立できる職場を探している方は、転職アプリ「ミイダス」を活用してみてはいかがでしょうか。

たった5分で登録が完了し、無料で使えます。以下よりぜひお試しください。

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

【例文あり】転職時の面接で時短勤務希望の伝え方と自己PRの方法

転職の面接で時短勤務の希望を伝える際は、以下の2つを意識しましょう。

- 条件のみを強く伝えるのはNGで、柔軟な姿勢を意識

- 企業に貢献できる自分の強みやスキル、熱意などのアピールが大切

時短勤務の条件を強調するだけでは、企業側にマイナスな印象を与えかねません。企業にとって重要なのは「自社にどのように貢献できる人材なのか?」です。

時短勤務でも採用したい人材と感じてもらえるように、あなたのスキルや強み、熱意を適切にアピールしましょう。

▼時短勤務の希望と意欲を伝える回答例

「時短勤務を希望するのは家庭との両立が目的ではありますが、決して業務への意欲が低いわけではありません。むしろ、時間の制約があるからこそ、より一層の業務効率化と生産性向上を意識して仕事に取り組んでまいります。

たとえば、事前にタスクの優先順位を徹底し、重要度の高い業務から集中して取り組むことを普段の業務から意識します。また、実際に社内ツールを最大限活用して情報共有を効率化することといった工夫をして、短時間でも売上を30%伸ばすことに貢献した実績があります。

そのため、貴社の一員として柔軟な働き方をしながらも、確かな成果を出していきたいです」

たとえば、事前にタスクの優先順位を徹底し、重要度の高い業務から集中して取り組むことを普段の業務から意識します。また、実際に社内ツールを最大限活用して情報共有を効率化することといった工夫をして、短時間でも売上を30%伸ばすことに貢献した実績があります。

そのため、貴社の一員として柔軟な働き方をしながらも、確かな成果を出していきたいです」

▼自己アピールの回答例

「私は時間管理が得意で、限られた時間内で効率的に業務を進めることが得意です。前職では、限られた勤務時間の中でも重要なプロジェクトのリーダとして活動し、期限内にプロジェクトを成功させました。御社でも、このような能力を活かして貢献できると考えています。」

また、自分の強みを把握してアピールするには、自己分析も欠かせません。自分の資質や適性の把握には、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」がおすすめです。

なお、面接での適切な自己アピールやよく聞かれる質問は、こちらの記事でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

【関連記事:転職面接の自己紹介でどうアピールすればいい?ポイントや回答例を紹介】

【関連記事:転職の面接でよく聞かれる質問集40選!回答例や流れ、マナーも解説】

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る

時短勤務で転職を検討する際のポイント

時短勤務で希望に合った働き方を実現するためには、事前の準備と情報収集が欠かせません。ここでは、時短勤務を成功させるために押さえておきたいポイントと注意点を解説します。

時短勤務のデメリットを理解する

時短勤務によって育児や介護と仕事を両立させやすくなりますが、いくつか注意点もあります。まず、給与がフルタイムより少なくなるため、生活費とバランスを取るのが難しくなる点です。また勤務時間が短いことで、昇進やスキルアップの機会が限られ、キャリアに影響が出る可能性もあります。これらのデメリットを事前に把握しておくことで、転職後に後悔するリスクを防げるでしょう。

他の働き方も視野に入れておく

希望に合った時短勤務の求人が見つからない場合に備え、他の働き方も視野に入れておきましょう。 たとえば、パート・アルバイトならシフトに柔軟性があり、扶養内で働きたい方にも適しています。また、派遣社員なら希望条件に合う職場を紹介してもらいやすく、一定期間後に直接雇用につながる道も開けます。 さらに、テレワークなら通勤時間を省けるため、フルタイムであっても家庭と両立しやすいです。

働き方によってメリットとデメリットが異なるため、自身の状況や将来設計に合わせて柔軟に検討することが大切です。

業界や分野は慎重に選ぶ

時短勤務での転職を成功させるには、業界や職種選びが重要です。たとえば、IT業界や一部の金融・人材サービス業では、リモートワークや時短勤務を取り入れる企業が増加傾向にあります。一方、接客業や製造業といった現場系の職種は、物理的な勤務時間の調整が難しいため時短勤務で働くのが難しいことも。自身の経験やスキルと合っているかつ、時短勤務の実績がある企業をリサーチすることが転職成功への近道となるでしょう。

【体験談】時短勤務で正社員を経験したママの感想を紹介

ここでミイダスは、実際に時短勤務で仕事をしている女性3名にお話しを聞いてみました。経験者の意見を聞くことで、時短勤務で働くイメージができるでしょう。

「共働きですが、やはり育児はワンオペになりがちです。保育園への送迎や、体調不良時の対応など夫に頼めないので、時短勤務ができないと仕事を続けることが難しいです。 本来の給料額は残業時間も込みで、結構もらえていました。でも時短勤務では、みなし残業分に加えて業務時間を2時間短縮するので、給料額は3割減。正直、痛いです。でも子どもが小学校に入学するまでは、このまま時短勤務を利用しようと思っています」

「時短勤務を利用しても、家庭との両立は大変です。私の勤務先は、希望すれば時短勤務が可能なので、子どもが小学校に入学後も時短勤務を続けたいと思います。たしかに時短にしたぶん、給料は下がりますが、それでも正社員のままでいられるのはありがたいです」

「育児休暇から戻ったあと、そのまま時短勤務を利用しています。職場に復帰してみると、やはりサポート的なポジションになってしまいました。ときどき、『仕事と家庭の両立ができているか?』と考えますが、どこまでクオリティを求めるかにもよると思います」

「時短勤務でなければ仕事と家庭の両立が難しい」「給料や仕事の内容など、満足できない部分もある」という、切実な意見もありました。そのため、応募や面接の際は、企業に時短勤務に関する規則や実績なども確認してみてください。

時短勤務に対する職場全体の考え方などの話を聞き、リアルな実態を知ることも大切です。

正社員で時短勤務できる会社を見つけるには「ミイダス」がおすすめ

正社員転職で時短勤務を実現するには、「企業選び」がカギです。

正社員で入社後すぐの時短勤務は難しいとされていますが、企業によっては実現できる可能性があります。そのため、求人の募集要項や面接で企業の就業規則を確認することが重要です。

「自分で企業を探すのが難しい」「効率良く求人を探したい」という方は、人材紹介会社や転職アプリなどを活用することもおすすめします。転職アプリ「ミイダス」では、企業の時短勤務の実績を確認できたり、「コンピテンシー診断(特性診断)」を通じて適性の高い企業からのスカウトを受け取れたりします。

ミイダスを利用すれば、効率的に正社員で時短勤務できる企業を見つけられるでしょう。ミイダスは無料で利用できるので、この機会にぜひお試しください。

【無料】ミイダスでスカウトを受け取る